Le sujet du détournement des fleuves sibériens vers l’Asie centrale semble être de nouveau à l’ordre du jour. Le 14 novembre, l’Académie russe des sciences (RAN) a annoncé

le lancement d’une étude sur une version moderne de ce projet hydraulique de grande envergure, qui était considéré dans les années 1970-1980 comme l’une des initiatives infrastructurelles les plus ambitieuses de l’URSS. Sauf qu’aujourd’hui, compte tenu des nouvelles exigences environnementales et des technologies disponibles, il n’est plus question de construire des canaux à ciel ouvert, mais de créer un système de canalisations fermées capable de transférer des volumes importants d’eau de la plaine de l’Ob vers les régions arides d’Asie centrale, en premier lieu vers l’Ouzbékistan. Dans un contexte de pénurie croissante d’eau dans les pays de la région, de la dégradation des écosystèmes et de l’instabilité sociale qu’elle entraîne, la pertinence du projet semble évidente. Cependant, la question se pose : dans quelle mesure est-il sûr ? Après tout, il avait déjà été abandonné en grande partie en raison de ses conséquences environnementales imprévisibles.

Le rêve d’une mer

L’idée de transférer les eaux des fleuves du nord et de Sibérie vers les régions arides d’Asie centrale a mûri pendant près d’un siècle et demi. Son apparition est étroitement liée au nom de Yakov Demchenko, diplômé de l’université de Kiev, qui fut le premier, en 1868, à formuler le concept d’un transfert à grande échelle des eaux de l’Ob et de l’Irtysh vers le bassin de la mer d’Aral. Dans ses écrits, Demchenko notait :

« L’inondation de la plaine aralo-caspienne aurait un impact considérable sur les relations entre les pays européens et asiatiques qui la bordent, créant entre eux une nouvelle mer Méditerranée d’une superficie de 22 à 24 000 miles carrés, qui serait reliée à la mer Méditerranée actuelle par le Manych [fleuve en Kalmoukie et dans la région de Stavropol, vestige du détroit entre la mer Caspienne et la mer d’Azov]... La nouvelle mer augmenterait considérablement l’irrigation des pays qui la bordent (en particulier ceux du sud), conduisant à une hausse significative leur température moyenne annuelle et en particulier de la température hivernale, ce qui accroîtrait de manière incommensurable leur importance économique.

Ce n’est qu’à l’époque soviétique que la question du détournement des fleuves a été abordée au niveau national. En 1948, l’académicien Vladimir Obrouchev avait proposé à Joseph Staline de réaliser ce projet, mais le chef de l’État n’a pas été séduit par l’idée, d’autant plus qu’à l’époque, des projets de grande envergure tels que la construction du canal principal du Turkménistan (de l’Amou-Daria à la mer Caspienne) et du canal Volga-Oural étaient déjà en cours d’élaboration.

Dans les années 1950, l’idée du transfert des fleuves a été développée par l’académicien kazakh Chafik Tchokin, et dans les années 1960, l’augmentation des besoins en irrigation au Kazakhstan et en Ouzbékistan a fait de ce projet un sujet de discussion lors de conférences scientifiques soviétiques à Tachkent, Almaty, Moscou et Novossibirsk. Dès 1968, le plénum du Comité central du Parti communiste de l’Union soviétique (PCUS) a chargé le Gosplan et l’Académie des sciences de l’URSS d’étudier les détails de la construction d’un canal reliant la Sibérie à l’Asie centrale, et la résolution n° 612 du Conseil des ministres de l’URSS du 24 mai 1970 a officiellement déclaré prioritaire le transfert de 25 km³ d’eau par an d’ici 1985.

La mise en œuvre pratique de certaines étapes a rapidement commencé : en 1968, le canal Irtysh-Karaganda a été mis en service, approvisionnant le centre du Kazakhstan en eau pour les besoins industriels et agricoles, et en 1976, le XXVe congrès du PCUS a officiellement donné le feu vert au lancement des travaux du « projet du siècle », désignant Soyuzgiprovodkhoz comme maître d’œuvre général. Entre 1976 et 1986, les équipes de scientifiques et de concepteurs de l’Académie des sciences de l’URSS, du Gosplan et du Minvodkhoz ont préparé cinquante volumes de documentation technique et dix albums de cartes, en associant plus de cent soixante organisations et instituts à ce travail.

Les paramètres indicatifs du projet étaient impressionnants : longueur du canal principal – 2 550 kilomètres, largeur – jusqu’à 300 mètres, profondeur – 15 mètres, débit nominal – 1 150 mètres cubes par seconde. Le coût préliminaire était estimé à 32,8 milliards de roubles soviétiques (environ 4,5 milliards de dollars US au taux actuel) avec un rendement annuel prévu pouvant atteindre 16 %.

En 1986, pour diverses raisons, principalement économiques, le projet a été abandonné par décision du Politburo du Comité central du PCUS. La croissance du mouvement écologiste et les critiques virulentes de la communauté scientifique, qui voyait dans le détournement des fleuves sibériens une menace pour l’équilibre hydrologique de la Sibérie et soulignait l’imprévisibilité des conséquences d’une telle construction, ont également joué un rôle dans l’annulation du projet. En conséquence, cinq départements de l’Académie des sciences de l’URSS ont envoyé au Comité central et au Conseil des ministres des rapports d’experts soulignant les graves erreurs de conception et les risques extrêmes pour l’environnement. À l’époque, certains hommes politiques, comme le président du Conseil des ministres Alexeï Kossyguine, qui estimait que les dommages écologiques causés par la construction seraient irréparables, s’étaient également prononcés contre le projet.

Après l’effondrement de l’URSS, l’idée du transfert des eaux a fait plusieurs fois la une de l’actualité. En 2002, le maire de Moscou, Youri Loujkov, grand amateur de constructions monumentales, avait appelé à y revenir, et en 2010, les présidents russe et kazakh en ont discuté publiquement. Lors d’une intervention au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, Noursoultan Nazarbaïev avait déclaré :

« De tels projets stratégiques rapprochent considérablement nos pays, nous sommes capables de relever des défis d’intégration de cette envergure. »

Cependant, les écologistes sont restés très prudents dans leurs évaluations. Parmi les risques potentiels du projet, les experts ont cité (et citent encore) l’inondation des terres agricoles et des forêts, la montée des eaux souterraines, la disparition d’espèces de poissons, les perturbations dans la vie traditionnelle des peuples autochtones du Nord, les changements dans le régime du pergélisol et dans l’équilibre hydrologique de vastes territoires à l’est de l’Oural.

L’eau, denrée de luxe

Alors que les discussions autour du détournement des fleuves couvaient lentement, sans dépasser le stade des exercices métaphysiques, la crise de l’eau en Asie centrale cessait peu à peu d’être une abstraction et prenait des contours de plus en plus réels dans le contexte du changement climatique mondial. La superficie des glaciers du Tian-Shan et du Pamir, qui alimentent les principales artères de la région, l’Amou-Daria et le Syr-Daria, a diminué de plus d’un quart au cours des dernières décennies, tandis que la consommation d’eau n’a cessé d’augmenter dans un contexte de croissance démographique et de développement industriel rapides dans la région.

Aujourd’hui, les anciennes républiques soviétiques d’Asie centrale comptent environ 80 millions d’habitants, soit près de 50 % de plus qu’il y a 30 ans, et la croissance annuelle est estimée à 1,5-2 %. L’industrie et l’agriculture se développent activement dans la région, ce qui exerce une pression considérable sur les ressources aquatiques. Les experts prévoient que d’ici 2050, la population des pays d’Asie centrale (sans compter l’Afghanistan) dépassera les 100 millions d’habitants et que, en l’absence de mesures radicales, la pénurie d’eau atteindra des niveaux critiques. Le débit de certains fleuves du Kazakhstan et d’Ouzbékistan a diminué de 40 à 70 % ces dernières années, et l’eau dans leurs cours inférieurs est devenue tellement minéralisée qu’elle est impropre à la consommation et à l’irrigation.

En conséquence, 13 % de la population de la région n’a actuellement plus accès à l’eau potable.

Cependant, les mesures radicales se font attendre : les pays d’Asie centrale continuent de dominer le classement mondial en termes de consommation d’eau par habitant. Les autorités pourraient réduire considérablement ces chiffres, car aujourd’hui, les systèmes d’irrigation perdent chaque année jusqu’à 35 milliards de mètres cubes d’eau, soit environ la moitié du volume utilisé pour l’irrigation. À titre de comparaison, cela correspond au volume utile du réservoir de Kouïbychev, le plus grand de Russie.

Les experts, quant à eux, recommandent vivement de mettre en œuvre des technologies d’économie d’eau, telles que l’irrigation goutte-à-goutte et par aspersion, le nivellement laser des champs et le comptage automatisé de l’eau. Des travaux dans ce sens sont déjà en cours en Ouzbékistan et au Kazakhstan, mais leur ampleur est encore très modeste et les efforts déployés n’ont aucun impact sur le bilan hydrique de la région. De plus, les pays d’Asie centrale ne sont toujours pas parvenus à s’entendre sur la question de la gestion des ressources en eau : les divergences persistantes et l’absence de stratégie commune menacent la stabilité de l’approvisionnement en eau et attisent les tensions politiques. En conséquence, la guerre pour l’eau douce, qui relevait jusqu’à présent du domaine de la fiction, devient une perspective tout à fait tangible.

Les projets de construction du gouvernement taliban, visant à détourner les ressources des fleuves qui alimentent l’Asie centrale, posent particulièrement problème aux anciennes républiques soviétiques. Le plus ambitieux d’entre eux est le projet du canal Qosh Tepa, qui dévie une partie du débit de l’Amou-Daria pour irriguer les terres du nord de l’Afghanistan. Le nouveau canal devrait mesurer 285 kilomètres de long, 100 mètres de large et 8,5 mètres de profondeur. Le projet prévoit de dévier jusqu’à 10 kilomètres cubes d’eau par an de l’Amou-Daria, soit près d’un tiers du débit total du fleuve, dont la moitié se jette en aval dans le canal du Karakoum, dont les systèmes de drainage sont désespérément obsolètes.

Le 16 novembre, lors d’une réunion consultative des présidents des États d’Asie centrale à Tachkent, le chef de l’Ouzbékistan, Chavkat Mirzioïev, a appelé à « impliquer activement l’Afghanistan dans le dialogue régional » sur l’utilisation conjointe des ressources de l’Amou-Daria, mais jusqu’à présent, les talibans n’ont manifesté aucune volonté de coordonner leurs actions avec leurs voisins.

La mauvaise qualité des travaux de construction en Afghanistan soulève également des questions : comme l’ont rapporté les médias, en 2023, la première section du canal de Qosh Tepa s’est fissurée, créant un lac artificiel comparable en superficie au réservoir de Charvak près de Tachkent. Les responsables à Kaboul répondent à toutes les plaintes que l’Afghanistan n’a pris aucun engagement envers les autres pays et qu’il disposera des ressources en eau sur son territoire comme bon lui semble.

Lors de la même réunion à Tachkent, M. Mirzioïev avait proposé de déclarer les années 2026-2036 « décennie d’actions pratiques pour l’utilisation rationnelle de l’eau en Asie centrale ». On ne sait pas encore très bien ce que cette initiative implique exactement. Cependant, il est peu probable que, lorsqu’il parlait d’« actions pratiques », le président ouzbek ait eu à l’esprit la mise en œuvre du projet de « détournement des fleuves sibériens », compte tenu de son ampleur et des difficultés qu’il comporte.

À peine cent milliards

Viktor Danilov-Danilian, directeur scientifique de l’Institut des problèmes hydrologiques, qui a annoncé le retour au projet de détournement des fleuves, a précisé dans une interview à RBC que cette décision avait été prise en octobre lors de la réunion du conseil scientifique de la section des sciences de la Terre de l’Académie russe des sciences. Lors de cette réunion, les paramètres techniques possibles du futur pipeline ont été annoncés : une longueur de 2 100 kilomètres et un débit annuel de 5,5 kilomètres cubes. Des chiffres de 20 et même 70 kilomètres cubes ont même été avancés, ce qui représente la moitié du débit total de tous les fleuves d’Asie centrale (le débit annuel cumulé des grands fleuves sibériens est estimé à 3 000 kilomètres cubes). Lors de la réunion, le montant des investissements dans la construction a été estimé à 100 milliards de dollars US, et le délai de mise en service de la première phase à 10 ans.

Selon M. Danilov-Danilian, l’Académie russe des sciences proposera au ministère russe de l’Éducation et des Sciences d’inclure le financement des travaux de recherche dans ce domaine dans le plan national. Les échéances ne sont pas encore connues, mais, comme le pense le scientifique lui-même, le projet de construction d’un aqueduc vers l’Asie centrale « ne nécessite pas une mise en œuvre urgente », ce qui est bien sûr discutable.

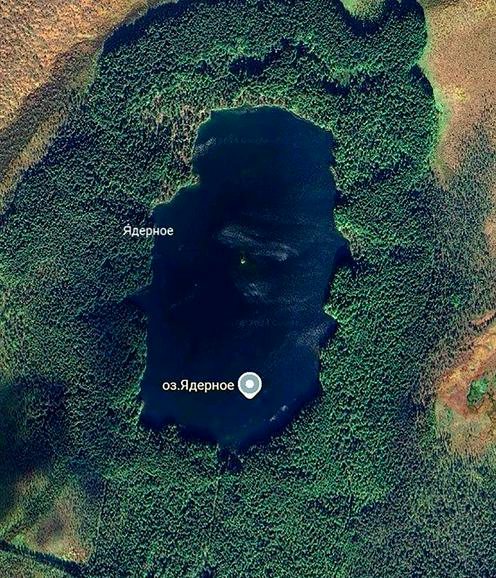

Outre la construction proprement dite d’un pipeline reliant la Sibérie à l’Ouzbékistan, l’Académie russe des sciences a également discuté d’un projet de transfert des eaux des fleuves du nord de la Russie, la Petchora et la Dvina septentrionale, vers le bassin de la Volga. Ce plan grandiose, également appelé « Projet Taïga », remonte lui aussi à l’époque soviétique. Au début des années 1970, il a même été mis en œuvre, lorsque trois charges nucléaires ont été détruites dans le nord de la région de Perm, entre la Petchora et la Kolva (affluent de la Kama). Selon les concepteurs du projet, les cratères créés par ces explosions devaient constituer la base du futur canal destiné à transférer les eaux du nord vers la mer Caspienne, dont le niveau baisse. Le projet a été judicieusement abandonné, mais le lac Yaderny, formé dans la taïga, émet toujours des radiations.

Les premières réactions à la déclaration de M. Danilov-Danilian ont été, comme on pouvait s’y attendre, sceptiques. Par exemple, Mikhaïl Bolgov, professeur au département d’écologie et d’utilisation intégrée des ressources en eau de l’Université russe de l’amitié des peuples, estime que le projet de « détournement des fleuves » ne verra pas le jour dans un avenir proche en raison de son coût financier :

« Je pense que l’idée n’aboutira pas dans un avenir proche, car il n’y a pas d’investisseurs pour le projet. Nous pouvons faire les calculs techniques, mais il faut que quelqu’un souhaite investir. Nous pouvons même construire, mais reste à savoir qui paiera et quelles seront les conséquences économiques, écologiques, etc. Tout est resté au niveau de 1986 ».

Selon M. Bolgov, les archives contenant les calculs de l’époque soviétique ont été perdues, de sorte que tout le travail de conception doit être repris à partir de zéro. Toutefois, l’expert n’exclut pas que si les scientifiques concluent à la « réalité économique » et à la « neutralité environnementale » du projet, il sera possible d’y revenir.

Pour sa part, Vladimir Kirillov, directeur du laboratoire d’écologie aquatique de l’Institut des problèmes aquatiques et écologiques de la branche sibérienne de l’Académie russe des sciences, doute de la faisabilité du projet pour des raisons politiques :

« À l’heure actuelle, le projet est irréalisable pour des raisons politiques. Je suis réaliste et je sais pertinemment qu’à l’heure actuelle, les pays concernés par cette région ne parviendront pas à s’entendre... Bien sûr, il serait bon que les pays d’Asie centrale et la Russie mènent ensemble une étude approfondie sur le débit de l’Ob et sur la possibilité d’utiliser une partie de celui-ci pour des projets de ce type. Mais à l’heure actuelle, mon pronostic est simple : un tel projet ne verra pas le jour ».

Néanmoins, selon M. Kirillov, d’un point de vue scientifique, il serait utile d’analyser la faisabilité du projet et d’élaborer par la suite des solutions locales pour l’Asie centrale, ne touchant pas forcément l’ensemble du bassin de l’Ob, mais seulement certaines parties de celui-ci. Cependant, l’option « nous allons maintenant prélever une partie du débit de l’Ob et l’expédier ailleurs » n’est pas réaliste, tant sur le plan écologique que politique, a déclaré le scientifique dans une interview à RIA Novosti.

Les experts d’Asie centrale eux-mêmes s’expriment avec prudence sur le projet. Selon l’avis du directeur du Centre d’initiatives de recherche Ma’no (Ouzbékistan), Bakhtier Ergashev, les pays de la région devraient réfléchir en priorité à des mesures d’économie des ressources aquatiques, par exemple en se tournant vers des cultures agricoles moins gourmandes en eau :

« Il n’y a pas besoin d’inventer quoi que ce soit, il suffit simplement de commencer à économiser l’eau. Ainsi, il ne sera plus nécessaire de négocier avec la Russie le transfert de l’eau des fleuves sibériens, ni de s’indigner de la politique de l’Afghanistan. »

Quelqu’un a-t-il pu le faire ?

Bien sûr, dans la réalité actuelle de l’espace post-soviétique, la construction d’un pipeline de 2 000 kilomètres avec un débit équivalent à celui de la Moskova ou de l’Oural (dans son état actuel) semble être un projet purement utopique. Surtout si l’on tient compte des turbulences politiques et des troubles financiers au sein de la Russie elle-même.

Et pourtant, en théorie, une telle construction est possible, comme le prouve la pratique mondiale. La Grande rivière artificielle (Great Man-Made River, GMR), un réseau d’aqueducs construit en Libye sous le règne de Mouammar Kadhafi, est souvent citée comme un exemple réussi de construction d’un ouvrage de taille comparable. Depuis sa mise en service, plus de 2 800 kilomètres de canalisations et d’aqueducs alimentent les plus grandes villes libyennes de la côte méditerranéenne (Tripoli, Benghazi, Ajdabiya) avec 2 000 kilomètres cubes d’eau douce par an provenant des aquifères dans l’ensemble du pays, y compris les zones les plus arides du désert.

Les travaux de construction de cette « rivière » ont commencé en 1984 et ont été en grande partie achevés 30 ans plus tard, bien que l’extension et la modernisation de certaines parties du projet se soient poursuivies jusque dans les années 2010, à la fin du règne du dictateur libyen. Le coût de la construction a été estimé à 25 milliards de dollars US, et le gouvernement de Kadhafi a couvert l’intégralité des dépenses sans recourir à des emprunts extérieurs.

Mais les réalisations de la Jamahiriya libyenne pâlissent face aux projets actuellement mis en œuvre en Iran et en Chine. Dans la république islamique, la première ligne du réseau de canalisations qui acheminera l’eau dessalée du golfe Persique vers les régions arides du centre et de l’est du pays a déjà été construite et mise en service. Le coût des travaux est estimé à 30 milliards de dollars US, et la fin du chantier est prévue pour 2030. La longueur totale des cours d’eau artificiels devrait atteindre 3 700 kilomètres.

En Chine, un projet encore plus impressionnant, dont la paternité est attribuée au Grand Timonier lui-même, est en cours de réalisation depuis 2002. Trois canaux d’une longueur d’environ 1 300 kilomètres chacun sont en cours de construction : ils permettront d’acheminer l’eau du Yangtsé vers les régions septentrionales de la Chine à raison de 15 kilomètres cubes par an. Les travaux devraient être terminés d’ici 2030, et les coûts de construction pourraient atteindre la somme astronomique de 500 milliards de dollars US.

Cependant, l’imagination a toujours dépassé les capacités humaines, et il existe plusieurs projets hydrauliques dont l’ampleur surpasse même le transfert des fleuves sibériens et qui, probablement pour cette même raison, sont restés à l’état de projets. L’un d’entre eux est le projet d’inondation de la dépression de Qattara dans le désert égyptien. Cette immense dépression d’une superficie d’environ 20 000 kilomètres carrés et d’une profondeur pouvant atteindre 130 mètres sous le niveau de la mer suscite l’intérêt des ingénieurs depuis la fin du XIXe siècle. Il a été proposé de transformer la dépression en mer intérieure en construisant un canal depuis la mer Méditerranée. Ses eaux auraient non seulement transformé les régions intérieures du Sahara en une oasis florissante, mais auraient également fait tourner les turbines d’une gigantesque centrale électrique. Un autre projet prévoyait la construction d’un pipeline de 320 kilomètres reliant le Nil à la dépression.

Dans les années 1950-1960, même la CIA s’était ralliée à cette idée. Selon les analystes de l’agence, l’inondation de la dépression aurait pu apporter la paix et l’harmonie au Moyen-Orient. Pour creuser le canal ou le tunnel, il avait également été proposé d’utiliser des charges nucléaires. Finalement, la géologie trop complexe du projet, les champs de mines laissés en Égypte depuis la Seconde Guerre mondiale et la perspective d’une contamination radioactive ont conduit à l’abandon de ce plan. Au lieu d’inonder la dépression de Qattara, les autorités du Caire se sont lancées dans la réalisation du projet Nouvelle vallée, dans le cadre duquel le réservoir Nasser sur le Nil a été relié aux lacs de Toshka dans le sud-ouest du pays. Cela a permis d’augmenter la superficie des terres arables et de lancer de nouvelles productions agricoles au milieu des sables du Sahara.

-

26 Février26.02

26 Février26.02Les talibans légalisent l’esclavage et les abus de pouvoir

Le nouveau code de procédure pénale afghan divise la population en castes et autorise les exécutions extra-judiciaires

-

17 Février17.02

17 Février17.02Fougueux, rouge et magnifique

L’épopée asiatique du cheval, animal incontournable du calendrier chinois

-

14 Février14.02

14 Février14.02De la révolution à la rupture ?

Pourquoi le Kirghizstan a-t-il destitué son influent « cardinal gris » et quelles seront les conséquences ?

-

06 Février06.02

06 Février06.02Le « gardien » du vieux Tachkent nous a quittés

Décès de Boris Anatolievitch Golender, célèbre spécialiste du patrimoine local et vulgarisateur de l’histoire de l’Ouzbékistan

-

22 Décembre22.12Photo

22 Décembre22.12PhotoTokyo Drive

Le Japon prévoit d’investir l’équivalent de 16 milliards d’euros en Asie centrale au cours des cinq prochaines années

-

18 Décembre18.12

18 Décembre18.12Saké pour six

Les écueils du rapprochement entre les républiques d’Asie centrale et le Japon